项目展示

儿童支原体肺炎的防治策略与临床管理分析

儿童支原体肺炎的防治策略与临床管理分析

儿童支原体肺炎是一种由支原体引起的呼吸系统疾病,具有较高的传染性和致病性。其临床表现多样,包括发热、咳嗽、呼吸急促等症状,严重时可引发并发症,影响儿童的健康。本文将从儿童支原体肺炎的防治策略与临床管理角度出发,分析如何有效预防和治疗这一疾病,帮助医务人员更好地应对临床挑战。文章将分为四个方面展开讨论:首先介绍支原体肺炎的基本特征与诊断方法;其次探讨防治策略,包括疫苗预防、环境管理与健康教育;然后分析临床管理中的药物选择与治疗方案;最后总结儿童支原体肺炎的个体化治疗及护理管理的最佳实践。

1、支原体肺炎的基本特征与诊断方法

支原体肺炎主要由肺炎支原体(Mycoplasma pneumoniae)引起,是儿童常见的呼吸道感染之一。其症状通常较为缓慢起病,初期表现为轻度的上呼吸道感染症状,如咳嗽、咽喉痛等,随后发展为肺部感染。常见的体征包括持续高热、干咳、胸痛、呼吸急促等,部分患儿可伴有体力减退和食欲丧失。由于支原体肺炎的临床表现不典型,容易与病毒性或细菌性肺炎混淆,因此及时的诊断尤为重要。

诊断支原体肺炎的关键在于病原学的检测。血清学检查通过检测特异性抗体可以帮助诊断支原体感染,但这种方法具有一定的滞后性。PCR技术已成为近年来常用的快速诊断手段,它能直接检测支原体DNA,具有较高的灵敏度和特异性。此外,胸部X光片是诊断肺炎的重要辅助检查,通常表现为单侧或双侧的浸润影,但X光片的表现不具备特异性,仍需结合临床症状与病史分析。

除了常规的实验室检查外,对于疑似病例,还应考虑进行流行病学调查,以确定是否为某一特定区域或学校等集体环境的流行情况。通过对患者及其家庭成员的接触史、旅行史等信息的综合分析,可以帮助医生做出更准确的诊断。

2、儿童支原体肺炎的防治策略

支原体肺炎的防治主要包括疫苗接种、环境管理、以及对高危人群的重点干预。首先,虽然目前没有针对支原体的特效疫苗,但加强其他呼吸道疾病的疫苗接种,如流感疫苗、肺炎球菌疫苗等,仍然是预防肺部感染的有效措施。通过降低合并症的发生风险,可以间接减少支原体肺炎的病情加重。

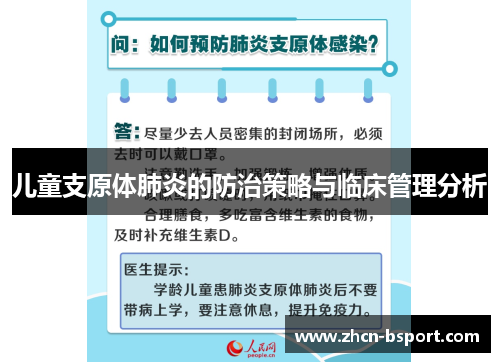

环境管理也是防治支原体肺炎的重要策略之一。支原体的传播途径主要为飞沫传播,因此学校和托幼机构等集体场所应定期通风,并保持教室或寝室的空气清新。在流行季节,避免人员过度聚集,保持适当的社交距离,减少交叉感染的风险。此外,教育儿童养成良好的卫生习惯,尤其是勤洗手、咳嗽时掩口等,都能有效降低感染的概率。

健康教育则是防治支原体肺炎的另一个重要方面。家长和教师应提高对支原体肺炎的认识,了解其早期症状,及时就医并避免病情拖延。此外,应提醒儿童在出现发热、咳嗽等症状时,尽早就医,避免延误治疗时机。在学校等集体单位,定期开展健康检查,发现疑似病例时应立即隔离,避免疫情的扩散。

3、临床管理中的药物选择与治疗方案

支原体肺炎的治疗主要依赖抗生素治疗,但由于支原体没有细胞壁,因此传统的β-内酰胺类抗生素(如青霉素)对其无效。常用的抗生素包括大环内酯类(如阿奇霉素、克拉霉素)、四环素类(如多西环素)、以及喹诺酮类(如左氧氟沙星)。对于年龄较小的儿童,通常首选大环内酯类药物,因其对支原体具有较强的抑制作用,并且副作用相对较少。

对于病情较重的患者,可以根据临床症状的严重程度进行药物调整。例如,对于出现呼吸衰竭或重症肺炎的患儿,可以考虑联合使用抗病毒药物或其他抗生素进行治疗。此外,治疗过程中需要根据患儿的年龄、体重及具体病情,合理选择药物剂量,并进行动态监测,调整用药方案。

除了抗生素治疗外,对于部分患儿,特别是有喘息症状或合并支气管炎的患者,可根据需要使用支气管扩张剂或糖皮质激素进行辅助治疗。合理的支持性治疗,如补液、退烧、镇痛等,也是管理过程中的重要环节。此外,氧疗也可以用于治疗严重缺氧的患儿。

4、个体化治疗与护理管理

个体化治疗是支原体肺炎临床管理的关键。每个患儿的免疫状况、年龄、体重以及合并症的不同,都会影响治疗方案的选择。因此,治疗时应根据患儿的具体情况,制定个性化的治疗计划,避免“一刀切”的治疗方式。

护理管理在儿童支原体肺炎的治疗中占有重要地位。患儿在治疗过程中可能会出现高热、咳嗽、乏力等症状,护理人员应密切观察患儿的病情变化,及时采取措施,如退热、鼓励多饮水、帮助舒缓呼吸等。此外,家长的配合至关重要,护理人员需要对家长进行指导,教导其如何正确使用药物、监测体温、观察病情变化等。

在康复阶段,患儿的营养支持也显得尤为重要。因为长期的发热、食欲减退可能导致儿童营养不良,因此应注意合理的饮食安排,确保充足的营养供应,帮助儿童早日康复。康复期的家庭护理同样不可忽视,家长应给予患儿足够的休息时间,避免过度劳累,并定期复查,确保病情完全恢复。

总结:

B体育儿童支原体肺炎的防治需要多方面的综合干预,从早期诊断、及时治疗到有效的健康教育和环境管理,都在其中起到了关键作用。通过合理选择治疗方案,并根据患儿的具体情况进行个体化管理,可以有效提高治愈率,减少并发症的发生。

未来,随着科学研究的不断进展,支原体肺炎的诊治方法可能会更加精准和高效。然而,防治工作依然需要全社会共同努力,尤其是在儿童群体中,早期识别和积极干预仍然是降低疾病负担的核心手段。